EOSL / EOL 一覧

各ITハードウェアのメーカー保守終了日を一覧で確認

各ITハードウェアのメーカー保守終了日を一覧で確認できます

Dell EMC製品のEOSS一覧

HPE製品のEOSL一覧

Cisco製品のEOL一覧

Oracle製品のEOSL一覧

Juniper製品のEOL一覧

Allied Telesis、YAMAHA、FortinetのEOL一覧

NEC製品のEOSL保守対応一覧

Fujitsu製品のEOSL保守期限一覧

Hitachi製品のEOSL保守期限一覧

IBM・Lenovo製品のEOS一覧

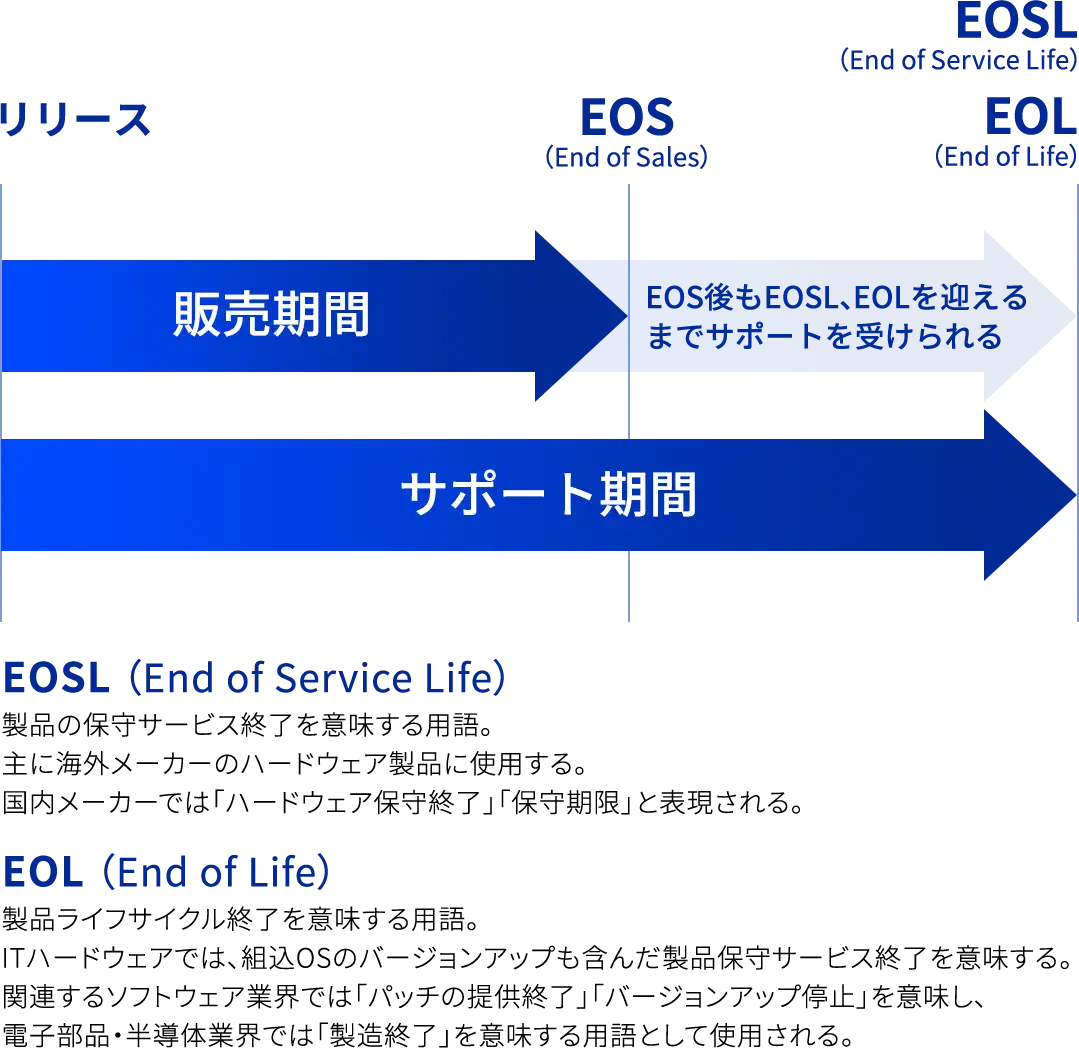

EOSL・EOLとは

販売終了(EOS / End of Sales)後も一定期間サポートが継続されますが、最終的には保守完全終了(EOSL / End of Service LifeまたはEOL / End of Life)を迎えます。EOSLに至るとメーカーによる修理・アップデートが完全に停止し、公式なライフサイクルが終了します。ただし、メーカーや製品によっては、EOSLに至るまでの区分や用語が異なります。

IBM・Lenovoでは、EOS(End of Support)という用語が使われ、これを迎えると修理サービスや技術サポートを受けることができなくなります。つまり、IBM・LenovoにおけるEOSは、他メーカーでのEOL(保守完全終了)に相当します。 一方で、Ciscoなどのメーカーでは、EOSは単に販売終了(End of Sale)を意味し、サポートの終了とは別の概念になります。

保守サービス終了(EOSL / End of Service Life)は、主に海外メーカーで使用され、メーカーの公式保守が完全に終了する時点を指します。国内メーカーでは「ハードウェア保守終了」「保守期限」と表現されることが一般的です。多くのメーカーでは、EOL=EOSLとされ、メーカーのサポートはこの時点で完全に終了します。

Dell EMCでは、EOLに至るまでに標準保守終了(EOSS / End of Standard Support)や延長保守終了(EOES / End of Extended Support)といった独自の区分があり、EOSS後も延長サポートを購入することでメーカー保守を継続できる場合があります。ただし、延長サポートがない場合はEOSS=EOSLとなり、標準保守終了と同時にメーカーサポートが完全に終了します。

第三者保守による EOSL延長サービス

メーカーの保守サービス終了(EOSL / End of Service Life)を迎えると、通常は公式サポートが完全に終了します。

しかし、第三者保守(サードパーティ保守)を利用することで、EOSL後も保守を延長し、IT機器の運用を継続することが可能です。

第三者保守は、メーカーに依存しない独立した企業が提供するサービスであり、ハードウェアの修理や部品供給、技術サポートを継続できます。

これにより、ITライフサイクルの最適化を実現し、システムの長期運用やコスト削減が可能となります。

特に、メーカーのEOL後も運用を続けたい企業や、延長サポート費用を抑えたい場合に有効な選択肢となります。